����86��������д��������ǼDZ� ҪΪҽѧ�о�����

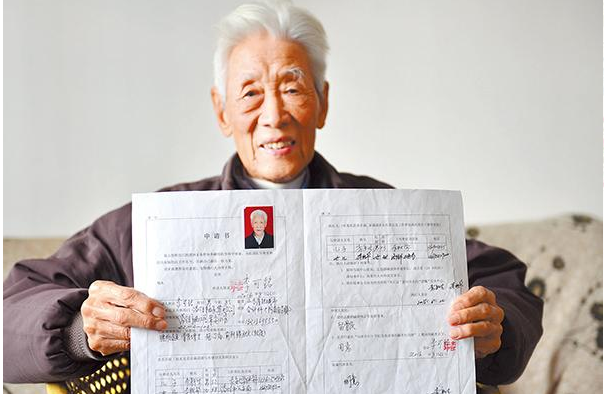

ժҪ: �� 28�����磬��ס����������������86���������������д���Լ����ֲ�������Ƭ�ġ�����ʡ����־Ը����������ǼDZ���������������š�����ʡ��ʮ�ֻ�־Ը������������ġ��ĺ�ɫӡ�£�����������һ�������������� ...

|

28�����磬��ס����������������86���������������д���Լ����ֲ�������Ƭ�ġ�����ʡ����־Ը����������ǼDZ���������������š�����ʡ��ʮ�ֻ�־Ը������������ġ��ĺ�ɫӡ�£�����������һ��������������������Ը������Ҫ˵�Ļ�����д�������ˡ�������˵�ţ��ݸ�����������������һ�Ÿ�ֽ������ƪ200���ֵĶ����У�����д�������������壬�Ǹ�л�����������ҵĹػ����������ҵĹ��ġ��� ����1��֪ͨȫ�����ٿ���������ͥ���顱 �����������1����ǰ�յ���֣�ݼ����ġ�����ʡ����־Ը����������ǼDZ����ġ�˵������£��ô�ȥ�������ٿ���һ�Ρ�������ͥ���顱˵�� ����2016��8�£����������ع����Ķ��ӻؼ�̽����ĸ���������������Ů�����»��ͽӵ��˸��״����ĵ绰����������ɣ����������˵���¶�����������������dz����档 ���������ȫ���˲μӵļ�ͥ�����ϣ������������Լ��ľ�����Ҫ��ȥ����������塣��˵ʵ������ʱ�о�ͦ���ܲ��˵ģ�ҲȰ������Ҫ��ô���������»�����ơ� �������ǣ����˵�̬�Ⱥܼ������ʾһ��Ҫ�������塣���»�˵���Զ�Ů��˵����ij�̶ֳ��ϣ�Т˳�ĺ�����ʵ�����������˵��뷨�;����������˿��ģ����Լ��˾�����ͨ������������һ��ͬ���������������ľ����� ����2����δߴ�Ů��ѯ������������� ��������������Ѹߣ������ֳ�������أ���˾����������������������»����Ÿ��װ����ġ����»�˵�����Ұ���õĵǼDZ������к�ʮ�ֻ��Ժ��Ұ־Ϳ�ʼ��̨�������ӣ������������ɶʱ�����н������ ��������������ˣ��µ�ʱ�����¶���������ͷ��������һ����������������ڼ���һ�������ϣ�������˵�������������⣬�����ڵ�����״�����㲻����֮���Դߴ�Ů��������Ϊ����������һ�����ţ�˵�е��˵ȵ��조�ߡ��˲�����������壬�����������û���꣬Ӱ���˾��ס����Ҳ�ϣ���������������飬û��ʵ����Ը�������������˵�� �������Ұ���Ȼ������ˣ���ͷ�Ի���ͦ����ģ����Լ�������dz����档�����»�˵����֪�к�ʮ�ֻ��Ѿ���������Ͻ�����֣��֮����һֱ�ͶԷ���������ϵ����һ�Σ����»�������ʡ��ʮ�ֻ�־Ը������������Ĵ�绰ѯ�ʽ�չ������Է�һ������ѯ���������������������λ����������մ�绰�ʹ����� ����3 �������ȽŲ����㣬������������ܼ�������ɡ� ���������ݺ��ڵ��������Ĺػ��£��ҵõ��˹��գ�����������������������������壬�Ǹ�л�����������ҵĹػ����������ҵĹ��ġ�������������˵�� ������������ϰ��������˵���ɷ����ϰ�ʱ������ѡΪʡ���Ͷ�ģ����1992�������һ�ҹ�����ҵ���ݺ���ص�λ�������������˺ܶ������ǰ���꣬���ӱ�ֽ���˽���˾���������������������������ͷ�� ����������������ȥ��־Ը�ߣ�������ᣬ���ȽŲ����㣬������������ܼ�������ɣ��������˵������������Լ��������ܹ�Ϊҽѧ��ѧ�о���������ף��ǽ���һ��������ο�����顣 �����ٱ�ʱ������������������ͣ������š�����ʡ����־Ը����������ǼDZ������е��������˼�����˼���һ�����⣺������˵������ô�����в��У��� �������Ŷ������Ѷ������������������Ĵָ����һ�������У��� ��������������

����: ���������� ;���ǿ�

|

��������

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.